张英俊/刘楠教授团队揭示家畜放牧行为调控草地植物、土壤生物群落构建的机制

2025- 05- 16

近日,中国农业大学草业科学与技术学院张英俊教授/刘楠教授团队围绕放牧对草地生物多样性影响机制发表系列论文,系统阐明了家畜放牧行为对草地植物、土壤生物群落构建的调控机制。该研究完善了草地生物多样性的维持机制,为草地可持续管理、生物多样性保护提供理论支持。

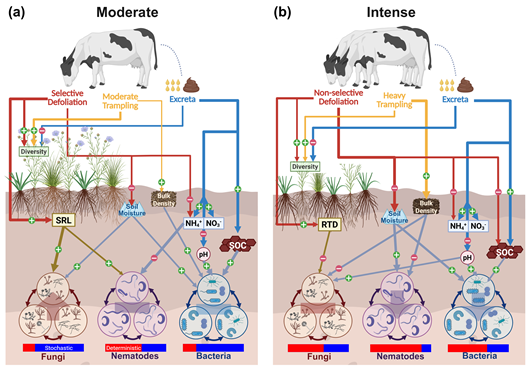

放牧作为影响草地生物多样性的关键驱动因素,其作用机制具有高度复杂性,主要涉及家畜采食(Defoliation)、践踏(Trampling)和排泄物返还(Excreta return)三种行为的综合效应。目前,对于不同放牧强度下这些行为如何共同调控生物多样性和生态系统功能仍缺乏系统性认识。依托呼伦贝尔草甸草原设置的模拟放牧试验,研究团队解析中度和重度放牧下家畜采食、践踏和排泄物返还对植物、土壤微生物、土壤线虫多样性及群落构建过程的影响。

放牧行为对植物群落构建过程的影响

采食和践踏是调控植物多样性和群落构建的关键行为(图1)。中度和重度放牧下,采食和践踏均能增加群落构建的随机性,从而提高植物多样性。采食通过降低种间竞争促进多策略物种共存,而践踏则通过促进随机定殖加速群落周转。相比之下,排泄物返还更倾向于增强确定性过程,促进禾本科植物优势度的提升。中度放牧下选择性采食使群落构建以随机过程为主,而重度放牧的非选择性采食未能改变确定性过程的主导地位。此外,经过选择性采食处理的群落对践踏和排泄物返还引起的土壤性质变化不敏感,这也使得中度放牧下草地能够保持较高的多样性和随机的群落构建模式。该研究有助于更好地理解家畜对植物多样性的复杂影响,从家畜行为和群落构建的角度补充了经典的“中度干扰假说”。

图1 中度(Moderate)和重度(Intense)放牧下家畜采食、践踏和排泄物返还对植物群落构建的影响

该研究成果(Ungulate herbivores promote beta diversity and drive stochastic plant community assembly by selective defoliation and trampling: From a four-year simulation experiment)发表在生态学经典期刊Journal of Ecology,草业学院博士生郭童天为论文第一作者,张英俊教授和刘楠教授为论文通讯作者。合作者包括,草业学院博士郭美琪,草业学院已毕业硕士逄悦和孙翔云,以及德国莱布尼茨农业景观研究中心Masahiro Ryo教授。

放牧行为对土壤生物群落构建的影响

与植物群落不同,采食和排泄物返还是驱动土壤生物群落构建和多样性的主要因素,并且不同生物类群对不同放牧强度下家畜行为的响应存在差异(图2)。中度放牧下,选择性采食通过改变植物根系性状(如比根长增加),提高了线虫和真菌群落的随机性及多样性;排泄物返还则通过增加碳输入增强细菌群落的随机性,但同时因铵态氮增加导致线虫群落的确定性过程增强,多样性降低。重度放牧下,非选择性采食和重度践踏通过恶化土壤环境条件(如降低湿度、增加容重),强化了确定性的生境过滤作用,削弱土壤生物与植物根系的关联。

该研究成果(Ungulate herbivory affects grassland soil biota β‐diversity and community assembly via modifying soil properties and plant root traits)发表在生物学经典期刊New Phytologist,草业学院博士生郭童天为论文第一作者,张英俊教授和刘楠教授为论文通讯作者。合作者包括,草业学院博士郭美琪,德国莱布尼茨农业景观研究中心Masahiro Ryo教授,以及德国柏林自由大学Matthias C. Rillig教授。

以上研究得到国家自然科学基金(32192463,31830092)和中国农业大学2115人才培育发展支持计划等项目的资助。